KWW-Kongress mit Dena-Geschäftsführerin Corinna Enders. Quelle: Screenshot E&M / S. Harmsen

Auf dem Kongress zur Kommunalen Wärmewende im Hallenser Kompetenzzentrum (KKW) ging es um Beispiele aus der Praxis, wie energetische Sanierung und Dekarbonisierung gelingen können.

In Halle (Saale) trafen sich am 19.

September Vertreter aus Kommunen, Politik und Wissenschaft, um die Herausforderungen der Kommunalen Wärmewende zu diskutieren. Veranstalter war das von der Deutschen Energieagentur (Dena) betriebene Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KKW). In einer Diskussionsrunde mit Vertretern aus dem Bundesbau- und -wirtschaftsministerium ging es insbesondere um Finanzierungsmöglichkeiten der notwendigen Maßnahmen.

Mit Verweis auf eine kürzlich veröffentlichte Studie vom Ökoinstitut resümierte Mitautorin Sibylle Braungardt, dass bisher staatliche Förderung vor allem beim Heizungswechsel im selbst genutzten Wohneigentum erfolge. Dies sollte ausgeweitet werden und besser auf die einkommensschwachen Gruppen konzentriert werden, die zumeist zur Miete wohnen, empfahl sie. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) Philipp Nimmermann stimmte ihr zu.

Er nannte die aktuellen Bemühungen, die Förderung für Vermieter an die Qualität der Gebäude anzupassen und in den energetisch schlechtesten Gebäuden weniger Sanierungskosten auf die Mieter umlegen zu dürfen als Beispiel. Aus dem Bauministerium (BMWSB) nannte Staatssekretär Rolf Bösinger Ansätze, um die einkommensbezogene Förderung zu schärfen. Ziel sei es, niemanden mit der Energiewende zu überfordern und das verfügbare Geld zielgenau einzusetzen.

Fördermittel finden und managenLisa Schneider, eine Fördermittelmanagerin aus Mittelhessen, berichtete von ihrer Tätigkeit im Landkreis Gießen. „Die Kommunen haben wenig Personal. Und Schwierigkeiten, sich in den Förderprogrammen zwischen Bundes-, Landes- und Kreisebene zurechtzufinden“, sagte sie. Dabei helfe sie ihnen, durch Informationen und Netzwerke, um eine bestmögliche Ausnutzung bestehender Programme zu ermöglichen.

„Wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen. Wir machen auch Einzelfallbetreuung als Beratung und Überprüfung der einzureichenden Unterlagen“, beschrieb Schneider. Sie appellierte an die Verwaltungen, offen für neue Methoden und auch Quereinsteiger zu sein. Am Anfang der Wärmeplanung müsse eine ehrliche Erhebung des Ist-Standes stehen, um die Herausforderungen der Wärmewende zu meistern.

|

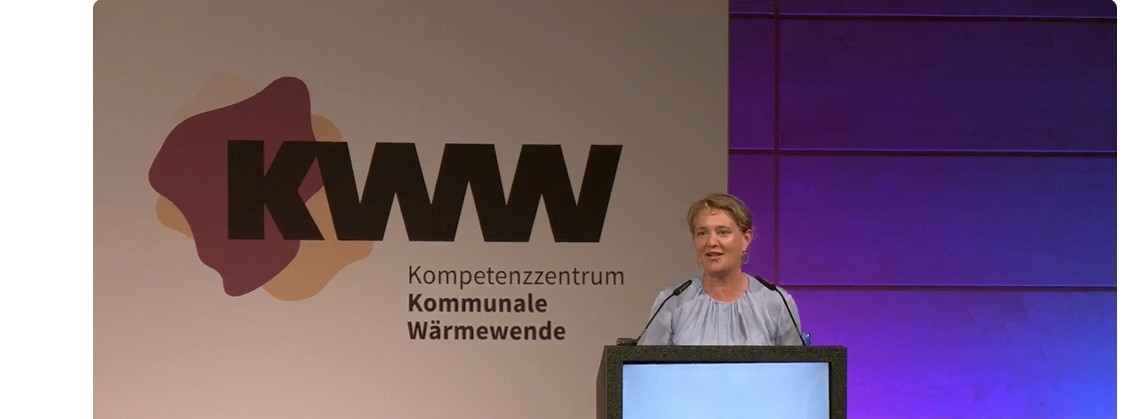

Diskussion auf dem KWW-Kongress in Halle. V. re.: Philipp Nimmermann (BMWK), Rolf Bösinger (BMWSB), Sibylle Braungardt (Ökoinstitut), Lisa Schneider (Landkreis Gießen), Kristina Fitz (Unstrut-Hainich-Kreis) und Clara Lutz (Stadtwerke Heidelberg)

Quelle: E&M / S. Harmsen |

Kristina Fitz aus dem Unstrut-Hainich-Kreis berichtete, wie ohne eigene Investitionen über Energiesparcontracting viel erreicht werden kann. Und nannte als Beispiel zwölf öffentliche Gebäude, die in ihrer Gemeinde auf diese Weisemodernisiert werden, insbesondere in den Heizungsanlagen. „Die Einsparungen bei den Betriebskosten entlasten die kommunalen Haushalte und die CO2-Einsparung hilft uns bei der Erfüllung der Klimaschutzziele“, erwartet Fitz. Gerade bei den langwierigen Prozessen der Datenerhebung sei es wichtig, einen langen Atem zu haben, wofür die Verwaltungsleitung hinter dem Projekt stehen müsse, fasste Fitz zusammen. Hilfreich wäre eine Checkliste für solche Projektpläne, regte sie an, weil Verwaltungsleute nicht immer Energieexperten seien.

Nimmermann unterstrich, dass in allen Förderprogrammen auch Contractinglösungen vorgesehen werden, weil die Probleme der Kommunen bekannt seien. Er verwies auch auf die Versuche der Ampelkoalition, durch Bürokratieabbau beschleunigte Planungen und Genehmigungen zu ermöglichen. Aus Erfahrungen in Hamburg betonte Bösinger, dass kommunale Wärmeplanung einen Verantwortlichen in der Verwaltung benötige, der sich mit Engagement kümmere und das Thema auf allen Ebenen vorantreibt.

Co-Finanzierung aus der BürgerschaftVon ihren Erfahrungen in Heidelberg berichtete Clara Lutz vom Projekt Klimainvest der dortigen Stadtwerke. Bereits die Hälfte der Gebäude seien am Fernwärmenetz angeschlossen, dieses müsse aber nun dekarbonisiert werden. Der Investitionsbedarf betrage rund drei

Milliarden Euro in ganz Heidelberg, von denen mehr als 800

Millionen Euro für die Verdichtung des Fernwärmenetzes und die neuen Heizungsanlagen auf die Stadtwerke entfallen. Das bedeute 50

Millionen Euro pro Jahr, was über die üblichen Investitionspläne und Kredite nicht zu finanzieren sei. Daher habe man nach anderen Wegen gesucht, um auch den Eigenkapitalanteil nicht zu beschädigen.

Die Heidelberger Lösung sei eine Vergabe von Genussrechten an Privatkapitalgeber zu 4,25 und 4,5

Prozent Zinsen. „Bei der Hausbank hätten wir 7,5 Prozent gezahlt“, sagte Lutz. So konnten ohne Abgabe von Stimmrechten sechs Millionen

Euro eingeworben werden, die das Eigenkapital erhöhen. Für weitere zwei

Millionen Euro stünden schon Interessenten bereit. Sie zeigte sich erfreut über die große Bereitschaft von Bürgern, dem Stadtwerk zu vertrauen und selbst in die Wärmewende zu investieren.

Anlässlich des Kongresses wurde auch ein

„Wärmewende-Kommune-Netzwerk“ gestartet, das den deutschlandweiten Austausch ermöglichen soll.

Donnerstag, 19.09.2024, 17:06 Uhr

© 2026 Energie & Management GmbH